司法書士試験では合否を決するとも言える根抵当権。色々ごちゃごちゃ考える前にまずは基本をしっかり押さえたい。下記については、完璧に頭に入れていないと常に頭が混乱します。

(1)元本の確定事由とその時期

(2)元本確定の前後で何ができて、何ができないか

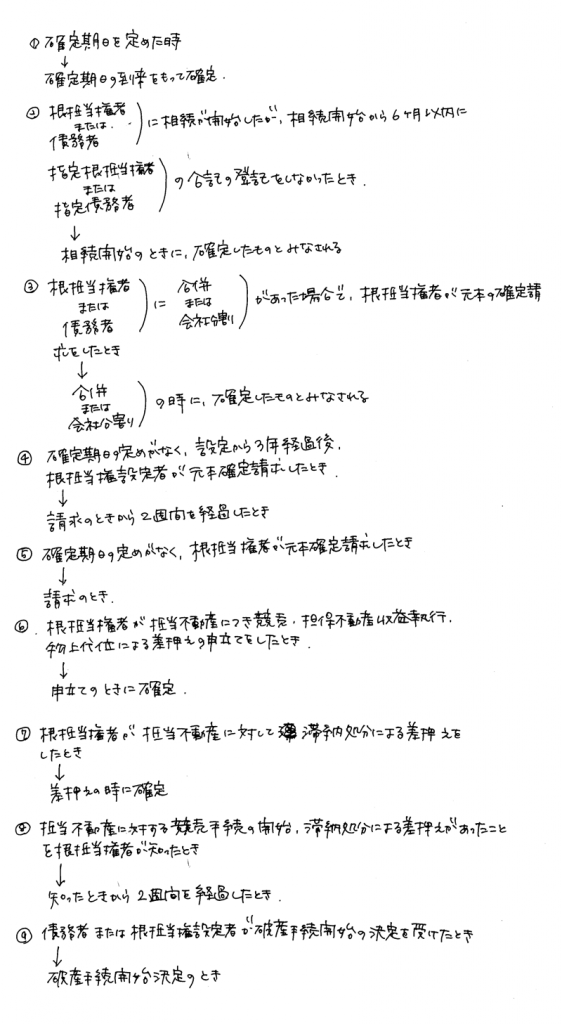

元本確定事由

元本確定事由は、民法398条に記載されているのですが、この条文は非常に分量が多く、確定事由だけがまとまって記載されているわけではないので、自分でまとめておかないとわかりにくい。

[table id=2 /]

上記を覚えておくのにいくつかキーになる事項があると思いました。上記が思い出しやすくなるというのかな。

②合意の登記を6ヶ月以内にしなかった時、ということは根抵当権者・債務者の死亡は、原則元本確定事由であることを意味しています。

②と異なり、③の合併・会社分割については、原則元本は確定しません。会社なら取引は継続される可能性が高いからです。そのために、根抵当権者側からの確定請求の制度を用意した、という流れです。

④⑤については、確定期日の定めがある場合はできないということです。

元本確定前後を問わずできること

①根抵当権の極度額の変更

②根抵当権の転抵当(その根抵当権を他の債務の担保とすること)

③順位変更

元本確定前のみできること

①根抵当権の債権の範囲の変更

②債務者の変更

③優先の定めの設定・変更

④確定期日の定めの設定・変更

⑤根抵当権の全部譲渡・一部譲渡・分割譲渡

⑥根抵当権の共有者の一人の権利の全部譲渡

⑦共同根抵当権追加設定

元本確定後のみできること

①被担保債権の債権譲渡や代位弁済による根抵当権の移転

②極度額減額請求による極度額の変更

③根抵当権消滅請求による抹消

④順位譲渡・順位放棄・譲渡・放棄(順位譲渡・順位放棄を受けることは確定前でも可能)

手書きの方が覚えやすいので、なんでも手書きしてみます。9つの元本確定事由です。